Звучит оно просто и примерно так: то, что кажется очевидным на 100%, может таковым не оказаться. И с последствиями в виде слитых бюджетов, разочарований, отказов от потенциально успешной стратегии и т. п.

В своей работе мы постоянно ставим под сомнение любые «очевидные» выводы из наблюдений за показателями. То есть любой результат подвергаем оценки с разных сторон и, при необходимости, дополнительной проверке.

Рассмотрим типичные и не очень ситуации, когда-то, что кажется очевидным, может таковым не быть.

Начнем с того, что знакомо многим

Если картинка в рекламе кажется «такой себе», а текст не сочным, это ни о чем не говорит

Вечная тема споров — картинки и тексты в рекламных объявлениях. Всегда кажется, что если что-то не работает или изначально не сработает потому, что текст или картинка плохие. Не яркие, не сочные, не креативные и т. п.

Но у рекламы может быть только две базовые характеристики — работает или не работает.

Понятно, что оговоркой про оценку репутационных рисков, если хочется сделать что-то потрешовее. Но в основе характеристики всего две, а далее уже частности.

Пример — объявление для рекламы православной ювелирной мастерской «Светочъ». Такой «странный» скрин отзыва от покупателя, вообще без текста в теле рекламы, показывал прекрасные результаты.

Подробный кейс продвижения мастерской можно почитать здесь.

То, что описал в этом разделе, часто связано с эффектом Даннинга-Крюгера. Это когнитивное искажение, когда кажется, что теперь отлично разбираешься в какой-то теме после месячного курса или просто пары вебинаров.

Орфографические ошибки в рекламе могут НЕ быть причиной неудачи

Как-то написал пост про грамматические ошибки в рекламе. В нем привел опыт, который показывает, что они не настолько критичны, как принято считать.

Конечно, если текст в целом грамотный и ошибку сделали случайно. И их одна — две в словах, не влияющих на восприятие сообщения, а не в каждом абзаце по несколько.

То есть если написать если в заголовке «Ищете женского психолога в Астрахани» вместо «Ищете» написать «Ищите», ничего страшного не будет. Или в слове «женского» пропустить букву и написать «женскго». Люди все равно поймут.

А если в слово «Сбер» написать «Сбир», тогда могут быть проблемы.

В комментариях в соцсетях мнения разделились. Специалисты по рекламе подтвердили, что так и есть. А люди, кто мало знаком с рекламой, писали что так нельзя и это влияет на эффективность.

Тут дело даже не в том, что грамотность считается очевидной. Она кажется «базовой», то есть если неграмотно написали, значит человек необразованный, а значит вон из профессии мусор на дорогах собирать.

Но опыт и статистика показывают обратное.

И проще всего списать отсутствие результата на ошибки в рекламе или какую-то не такую рекламу. Но нужно учитывать всю картину, и смотреть в первую очередь на показатели

Также были комментарии, что люди в принципе стали менее грамотные, что видно по текстам в интернете. И что мы якобы такими постами этот тезис подкрепляем и нормализуем.

Но дело в том, что раньше интернета не было и мы читали только учебники, книжки и журналы, над вычиткой которых работали целые отделы редакторов и корректоров.

А сейчас мы по большей части читаем комментарии в соцсетях или то, что пишет сосед в домовом чате.

Не нужно идти за толпой

Во времена, когда запрещенная сеть работала на полную, все в первую очередь хотели продвигаться там. Причем «длинный хвост» этой тенденции тянулся примерно года до 2023, то есть даже спустя год-полтора после блокировки. Об этом я писал в этом посте в Telegram.

Вообще с желанием оседлать эту соцсеть можно согласится. Это первая в мире социальная площадка, в которой пользователь стал искать что-то, чтобы купить. И все факторы, как показатели по вовлеченности аудитории, удобство и т. п. этому способствовали.

Другое дело сейчас, когда аналогичная тенденция продолжается, но теперь с Telegram. Постоянно поступают запросы на продвижение, в то время, как тут все гораздо сложнее: окупаемость инвестиций очень неоднозначная, мешают ограничения по функционалу и т. п. Все перечислять не буду, вернусь к сути.

Кажется очевидным, что если где-то много кто продвигается, то туда непременно нужно зайти. Но реальность может оказаться другой и будет больно за потраченные впустую усилия и бюджеты.

На эту тему писал статью «Не торопитесь это внедрять».

Хорошие новости в том, что достаточно взглянуть шире, поискать еще информацию или взять консультацию специалиста. Все станет прозрачнее и понятнее.

То есть этой ситуации можно избежать, если просто не идти сразу за толпой.

Теперь частные и сложные случаи на примерах

Если пользователь много раз был на сайте, то не факт, что это потенциальный покупатель

В каждом проекте периодически анализируем трафик на лояльность, чтобы эффективнее показывать ретаргетинг и делать больше выручки.

Один из таких лояльных сегментов частно встречается в работе с интернет-магазинами: люди, которые совершили несколько визитов на сайт.

Так, например, в Яндекс Метрике можно сделать соответствующий сегмент, то есть собрать людей, совершивших нужное количество визитов на сайт, и далее настроить на него рекламу через Яндекс Директ.

И кажется суперочевидным и логичным: если человек чаще заходит, значит он более заинтересован и должен активнее делать покупки. Именно это мы часто слышали от маркетологов на стороне клиента или в комментариях от слушателей вебинаров.

Подвох в том, что если просто собрать тех, кто совершил несколько визитов на сайт, то в этой выборке будут:

- Маркетологи конкурентов, которые периодически мониторят изменения ассортимента.

- Сотрудники и фрилансеры кампании, которые контролируют отображение контента, занимаются продвижением и т. п.

- Пользователи, которые просто посмотрели цены и ушли покупать на маркетплейсе.

И еще много других пользователей, которые подходят по поведению, но показ рекламы на них это просто слив бюджета.

Для того, чтобы такой сегмент стал целевым и результативным, мы собираем его с учетом конверсий и микроконверсий.

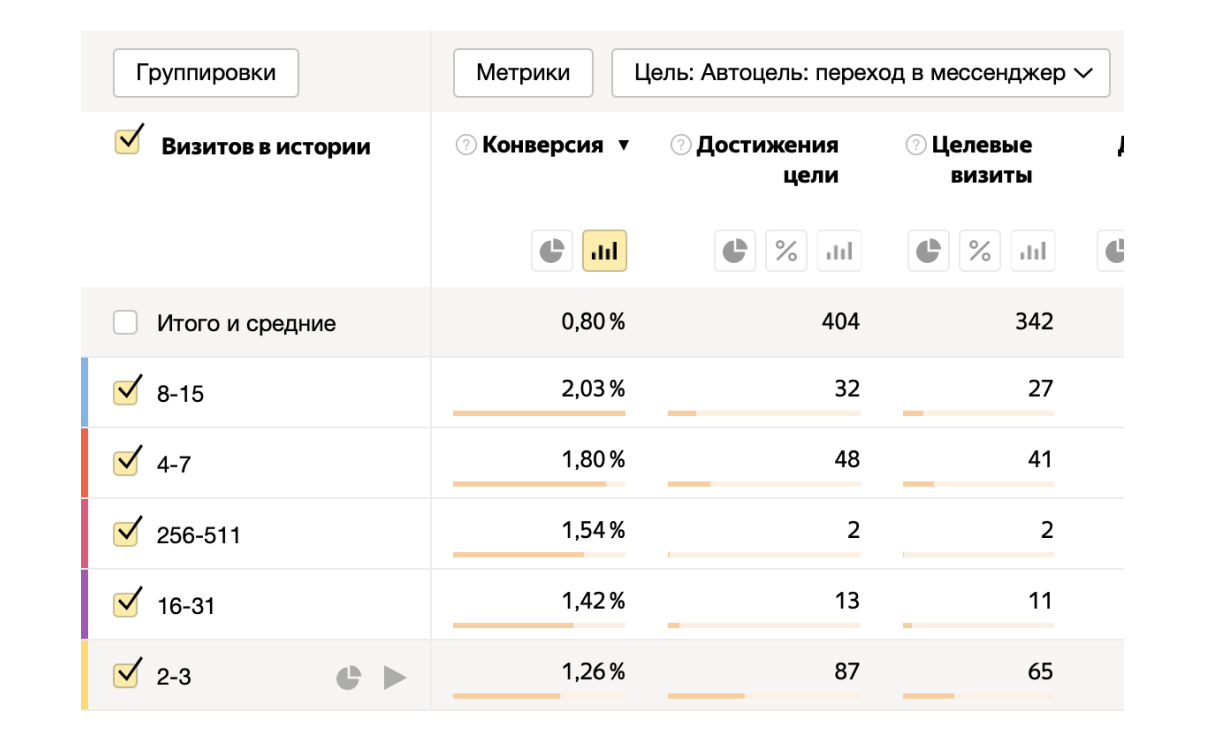

Например, ретаргетинг в продвижении магазина церковных тканей вот такая картина при анализе конверсии в целевые действия в зависимости от количества визитов. Переход в мессенджер тут — одна из ключевых микроконверсий.

Получается, что самая высокая конверсия у тех, кто заходил на сайт 8-15 раз и 4-7 раз, именно на эти сегменты настраиваем и тестируем ретаргетинг. А в других сегментах будет больше нецелевой аудитории.

В продвижении психоаналитика оказалось, что аудитория вообще не там, где полагали изначально

Люблю приводить в пример продвижение психолога-психоаналитика во ВКонтакте. Полный кейс можно почитать тут, а я кратко приведу суть наших собственных «очевидных» заблуждений.

В самом начале полагали, что для поиска женщин с проблемами в отношениях нужно настраивать рекламу на группы типа «психология отношений» или статусы «все сложно».

После неудачных тестов и обсуждения с клиентом оказалось, что нужная аудитория состоит в группах Олега Торсунова. Это подтвердили следующие запуски рекламы, с которых сразу пошли заявки.

Про корреляции целевых действий и результата

Для улучшения результатов рекламы на сайт через Яндекс Директ для пластического хирурга нужно было понять, какие показатели лучше всего соответствуют поведению целевой аудитории.

Для этого посчитали корреляции количества заявок и количества других действий пользователя на сайте.

То есть оказалось, что целевой аудитории не настолько интересно образование и дипломы с сертификатами. Лучше оставляют заявки те, кто нажимал на переход в мессенджер и на номер телефона.

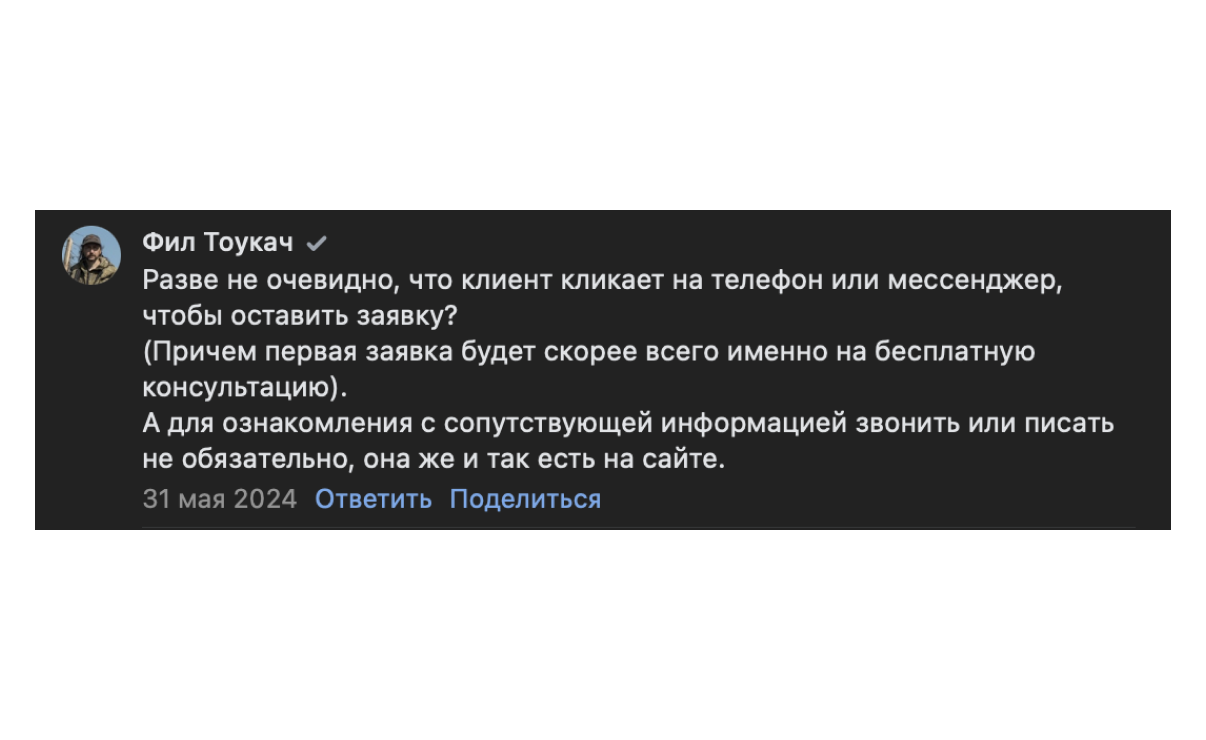

Интересен и другой вывод, который сделали пользователи в комментариях к посту про корреляцию в соцсетях.

Вроде как все логично и очевидно. Если не вникать в контекст ситуации.

Обратная связь от менеджера показывает, что те, кто переходит в мессенджер, заявку не оставляют. И те, кто нажимает на телефон тоже.

Как минимум по причине того, что в настройках телефон полностью не показывается. Чтобы его посмотреть, нужно нажать. Это дает нам возможность собирать больше микроконверсий.

Но даже в этом случае только очень очень малый процент аудитории реально звонит.

И не все кнопки мессенджеров ведут на диалог с менеджером: кнопка Telegram увидит пользователя на канал.

Иначе все было бы действительно очевидно, и указанная публикация про корреляции никогда бы не вышла.

Прежде чем что-то считать очевидным, в начале нужно взглянуть с разных сторон и подвергнуть дополнительной оценке, обсуждению и, если нужно, проверке

Тут будет уместно вспомнить материал о том, почему выбор узкого или «нишевого» специалиста по продвижению не всегда оправдан.

Если специалист получает положительный результат на нескольких проектах в одной нише, ему начинает казаться, что он преисполнился ее пониманием. Любую неудачу можно теперь просто списывать на плохой продукт или «что-то не то у заказчика». А посмотреть на проблему шире не хватает опыта.

Читайте также:

В канале Telegram удобно следить за новыми публикациями блога.